REISEBERICHT

Klein-Deutschland in New York

Ein Reisebericht von Rita Nowak (Text & Fotos)

Die USA war immer ein Land für Auswanderer und auch ein Sehnsuchtsort um Armut, politischer und religiöser Verfolgung zu entgehen. Nach einem Census geben 44 Mio. Amerikaner an, deutsche Vorfahren zu haben. Selbst der derzeitige Präsident hat noch Verwandtschaft in Kallstadt (Rheinland-Pfalz)

Viele deutsche Einwanderer kamen über Ellis Island nach New York und in die USA. Einige blieben, andere zogen weiter Richtung Westen.

Klein-Deutschland („Little Germany“) war im 19. Jahrhundert eines der größten deutschen Viertel in New York City. Es befand sich hauptsächlich auf der Lower East Side von Manhattan, insbesondere in den Vierteln rund um die heutige East Village und das Alphabet City.

Geschichte von Klein-Deutschland

- Blütezeit (1840er–1880er Jahre):

- Bevölkerungswachstum:

Mitte des 19. Jahrhunderts lebten mehr als 250.000 Deutsche in Klein-Deutschland, was es zur drittgrößten deutschsprachigen Stadt der Welt machte – nach Berlin und Wien. - Kulturelle Einrichtungen:

Die Gemeinde hatte deutsche Schulen, Kirchen, Theater, Brauereien, Biergärten und zahlreiche deutschsprachige Zeitungen (New Yorker Staats-Zeitung s.u.). Besonders bekannt war das „Atlantic Garden“, ein großer Biergarten und Veranstaltungsort. - Berühmte Straßen und Orte:

- Avenue B und Avenue C (heutiges Alphabet City) waren von deutschen Geschäften und Restaurants geprägt.

- Tompkins Square Park war ein beliebter Treffpunkt für die deutsche Gemeinschaft.

Niedergang von Klein-Deutschland

- General Slocum-Katastrophe (1904):

Der Untergang des Dampfschiffs General Slocum auf dem East River, bei dem über 1.000 Mitglieder der deutschen Gemeinde ums Leben kamen, war ein schwerer Schlag für Klein-Deutschland. Viele Überlebende zogen danach in andere Stadtteile wie Yorkville in der Upper East Side oder nach Brooklyn. - Assimilation und Umzüge:

Ab den 1910er Jahren assimilierten sich viele deutschstämmige Amerikaner stärker oder verließen das Viertel in Richtung Harlem, Queens oder weiter nach New Jersey.

Heute gibt es kaum noch Spuren von Klein-Deutschland, aber Straßennamen und einige historische Gebäude erinnern an das einst blühende deutsche Viertel. Ein bekannter Überrest ist die St. Mark’s Evangelical Lutheran Church, die bis heute an die deutsche Vergangenheit des Viertels erinnert.

Brooklyn Bridge

Slocum Memorial Fountain

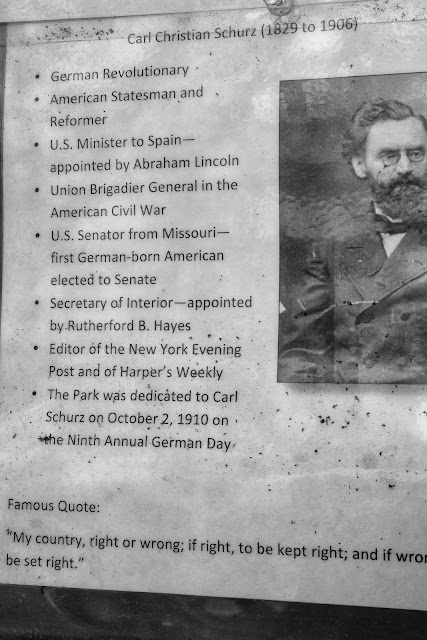

Carl-Schurz-Park

Carl Schurz (1829–1906) war ein deutsch-amerikanischer Staatsmann, Heerführer, Journalist und Reformer. Er spielte eine bedeutende Rolle in der amerikanischen Politik des 19. Jahrhunderts, insbesondere in der Republikanischen und später der Liberal-Republikanischen Bewegung.

Deutsche Feuerversicherung

Ottendorfer Bücherei/Library

Ursprünglich als Sprachrohr für deutsch-amerikanische Anhänger der Demokratischen Partei konzipiert, spielte die Zeitung eine zentrale Rolle in der deutsch-amerikanischen Gemeinschaft. Im Laufe ihrer Geschichte wechselte sie mehrfach den Besitzer und fusionierte 1934 mit dem New Yorker Herold, wodurch sie bis 1991 unter dem Titel Staats-Zeitung und Herold erschien. Heute erscheint die New Yorker Staats-Zeitung wöchentlich und informiert über deutsche sowie deutsch-amerikanische Themen, aktuelle Ereignisse in Deutschland und die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Sie bleibt eine wichtige Informationsquelle für Deutschamerikaner in New York, Florida und Philadelphia.

Heute ist in dem Gebäude eine Bibliothek mit Lesesaal untergebracht.

Liederkranz

(Ehemalige) Deutsche Methodistische Kirche

Das Gebäude wurde 1841 errichtet. Von 1900 bis 1975 wurde es als deutsches Gotteshaus genutzt. Heute ist Missionscenter.

(Ehemalige) Deutsch-Amerikanische Schützengesellschaft

Das Gebäude wurde zwischen 1888 und 1889 vom Architekten William C. Frohne im Stil der deutschen Renaissance erbaut. Es diente als gesellschaftlicher Treffpunkt mit Einrichtungen wie einem Schankraum, Versammlungsräumen, einer Kegelbahn und einem kleinen Schießstand im Keller, wobei die Mitglieder ihre Hauptschießübungen in Queens abhielten.

Im Jahr 1920 verkaufte die Schützengesellschaft das Gebäude. In den folgenden Jahrzehnten diente es verschiedenen Zwecken, unter anderem als ukrainisches Kulturzentrum. Heute beherbergt das Gebäude ein Yoga-Studio, wobei die historische Fassade erhalten blieb und weiterhin an die deutsche Geschichte des Viertels erinnert.

Aschenbroedel Verein

Der Aschenbrödel-Verein, gegründet 1860 war eine bedeutende soziale und wohltätige Vereinigung von Orchestermusiker und spielte eine zentrale Rolle im kulturellen Leben der deutsch-amerikanischen Gemeinschaft New Yorks und hinterließ ein architektonisches Erbe, das bis heute im East Village sichtbar ist.

1892 zog der Aschenbrödel-Verein nach Yorkville um, und das Gebäude wurde vom Gesangverein Schillerbund übernommen, der es bis 1896 nutzte. In den folgenden Jahrzehnten diente das Gebäude verschiedenen Zwecken.

Seit 1969 beherbergt das Gebäude das La MaMa Experimental Theatre Club.

(Ehem.) Deutsche Baptisten Kirche

Die First German Baptist Church, gegründet 1846, diente der wachsenden deutschen Einwanderergemeinschaft in New York City. Unter der Leitung von Pastor Johannes Eschmann wuchs die Gemeinde rasch und errichtete zwischen 1866 und 1869 ein neues Kirchengebäude an der 334-336 East 14th Street. Der Architekt Julius Boekell entwarf das Gebäude im Rundbogenstil, einem deutschen romanischen Stil, der sich durch große Rundbogenfenster, grob behauene Steinverkleidungen und zwei markante Türme auszeichnete.

Mit dem Rückgang der deutschsprachigen Bevölkerung im East Village verkaufte die Gemeinde 1926 das Kirchengebäude an die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche des Heiligen Volodymyr. 1962 wurde es von der konservativen jüdischen Gemeinde Tifereth Israel übernommen, die es bis heute nutzt.

Yorkville – Das zweite Klein-Deutschland in New York

Die St. Joseph’s Kirche diente als geistliches Zentrum für die deutsche Gemeinde. Und es gab deutsche Schulen. Vor allem während des Zweiten Weltkrieges geriet die deutsch-amerikanische Gemeinschaft geriet unter Druck, da deutsche Kultur wegen der NS-Zeit mit Misstrauen betrachtet wurde. Viele Deutschamerikaner assimilierten sich stärker.

In der Nachkriegszeit verließen viele Familien Yorkville und zogen in die Vororte oder nach New Jersey. In den 1970er und 1980er Jahren verschwanden viele deutsche Läden und Restaurants, da jüngere Generationen sich mehr an die amerikanische Kultur anpassten.

Obwohl Yorkville heute ein multikulturelles Viertel ist, gibt es noch einige Spuren der deutschen Vergangenheit: Heidelberg-Restaurant, Metzgerei Schaller und Waller und die Steubenparade im September.

from ONsüd - Freizeit und Kultur https://ift.tt/HGnNPbp

via IFTTT